○赤村税等徴収事務処理規程

平成17年6月10日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令又は赤村例規(以下「法令等」という。)に別段の定めがあるものを除き、村税、負担金、使用料、貸付金、手数料、給食費、保険料等(以下「村税等」という。)の徴収事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示3・一部改正)

(1) 徴税吏員 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定により、地方税の賦課徴収事務に直接従事する村職員をいう。なお、地方税の賦課徴収事務のうち、徴収職員は、地方公共団体の長が行う賦課、督促等とその資格や委任において、動産の差押え等、法により徴収職員が単独で行っても差し支えないものとする。

(2) 現金取扱員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち、出納員から委任を受けて徴収又は収納保管事務を取扱う村職員をいう。

(3) 村税等徴収員 赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤村条例第22号)により村税等徴収員として採用された会計年度任用職員をいう。

(令7告示3・一部改正)

(徴収職員の責務)

第3条 徴収職員は、法令等、相手との契約等を遵守し、徴収事務を適正に執行する職責を負う。

(令7告示3・一部改正)

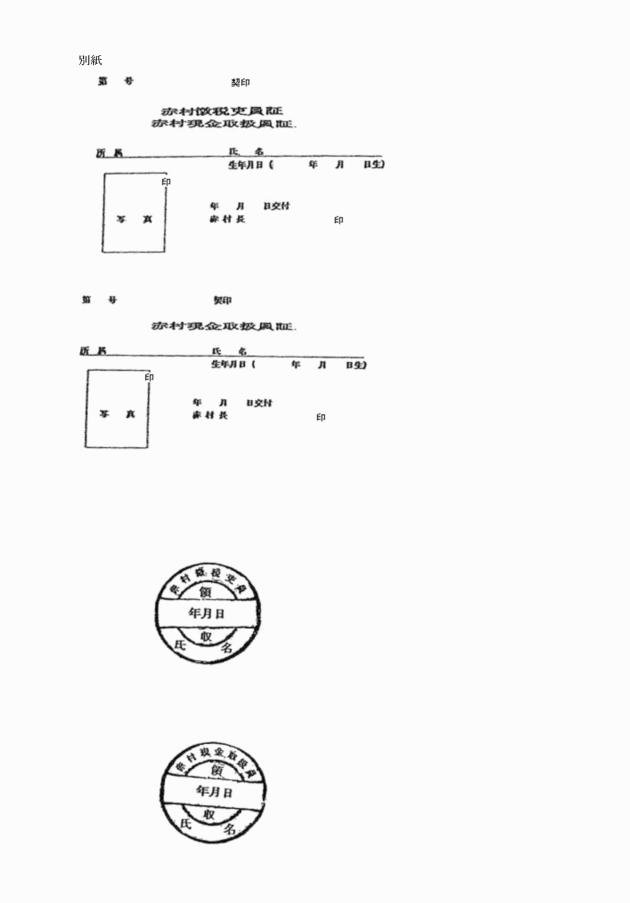

(証明書の発行)

第4条 徴収職員は、任命権者又は事務の委任者(以下「任命権者等」という。)から別に定める徴税吏員証及び現金取扱員証の両方又は現金取扱員証(以下「証明書」という。)の交付を受けなければならない。

(1) 任命権者等は、それぞれの交付簿を備え、異動があったときは、遅滞なく交付簿の整理を行わなければならない。

(2) 徴収職員は、徴収事務に従事するときは、証明書を携帯し、提示を求められたとき、又は必要に応じて相手に提示しなければならない。

(3) 徴収職員は、異動により徴収職員でなくなったときは、遅滞なく証明書を返還しなければならない。

(4) 徴収職員は、証明書を破損又は紛失したときは、直ちに任命権者等に届け出て指示を受けなければならない。

(令7告示3・一部改正)

(領収印の交付)

第5条 徴収職員に任命又は委任を受けたときは、任命権者等は職員に別に定めるいずれかの領収印を交付しなければならない。

(領収書の発行)

第6条 徴収職員が携帯する領収書(以下「携帯領収書」という。)(様式第1号)及び所定の電算領収書以外は使用してはならない。

2 村税等を徴収したときは、必要事項を加筆した携帯領収書又は必要事項が印刷された電算領収書に領収印を押印の上、納付した者に交付しなければならない。

3 携帯領収書に書き損じを生じたときは、複写分全て一式を離れないようにとじて、余白部分に処理日、理由、徴収職員名を付記し、押印し、紙面枠内に交差線を引くとともに、所管の課長の決裁を受けなければならない。ただし、書き損じとは、次に定めるものをいう。

(1) 領収印の訂正

(2) 金額の訂正

(3) 二重の記載又は押印

(4) 領収印及び記載事項が不備又は不鮮明なもの

(5) 領収印の整理番号が異なるもの

4 携帯領収書は出納室に発行簿を備え、出納員が徴収職員にそれぞれ1冊交付するものとし、受領者は、十分注意し、保管しなければならない。

5 携帯領収書の発行が終了したときは、控分を直ちに出納員に返還するものとし、出納員の点検及び検収を得て、新規の発行を受けるものとする。

6 徴収職員が異動により徴収職員でなくなったときは、遅滞なく携帯領収書を返還することとし、破損や紛失したときは、直ちに出納員に届け出て指示を受けなければならない。

(令7告示3・一部改正)

(徴収金の保管)

第7条 徴収職員は、徴収した現金を翌日(その日が赤村の休日を定める条例(平成元年赤村条例第11号)第1条各号に規定する村の休日である場合にあっては、これらの日の翌日)までに必ず納付しなければならない。

(令7告示3・全改)

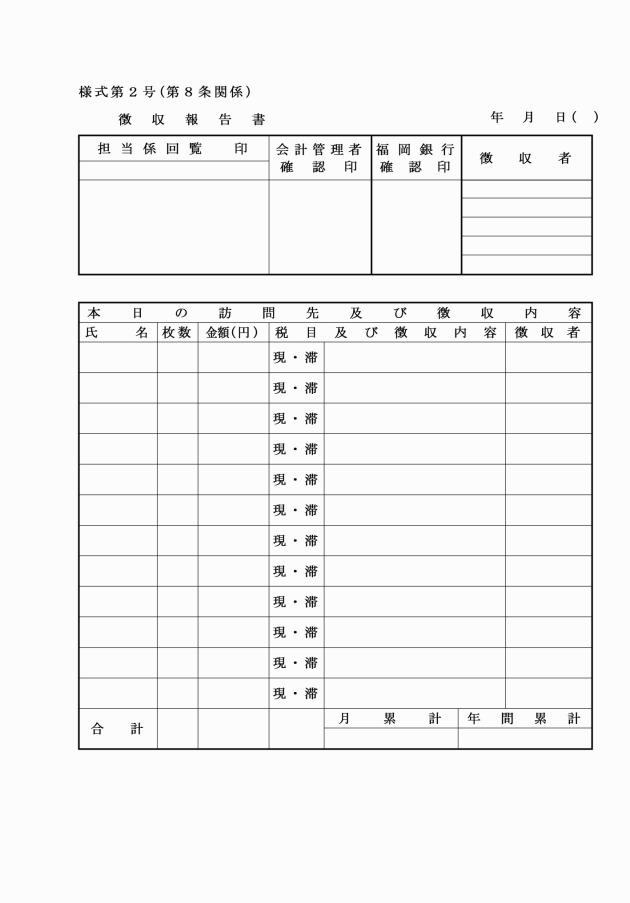

(徴収報告書)

第8条 徴収職員は、徴収報告書(様式第2号)を作成し、任命権者等又は事務の委任者に対して1日の徴収状況を報告しなければならない。

2 徴収報告書は、徴収の有無に係わらず訪問時間、訪問記録等を簡素に記載しておかなければならない。

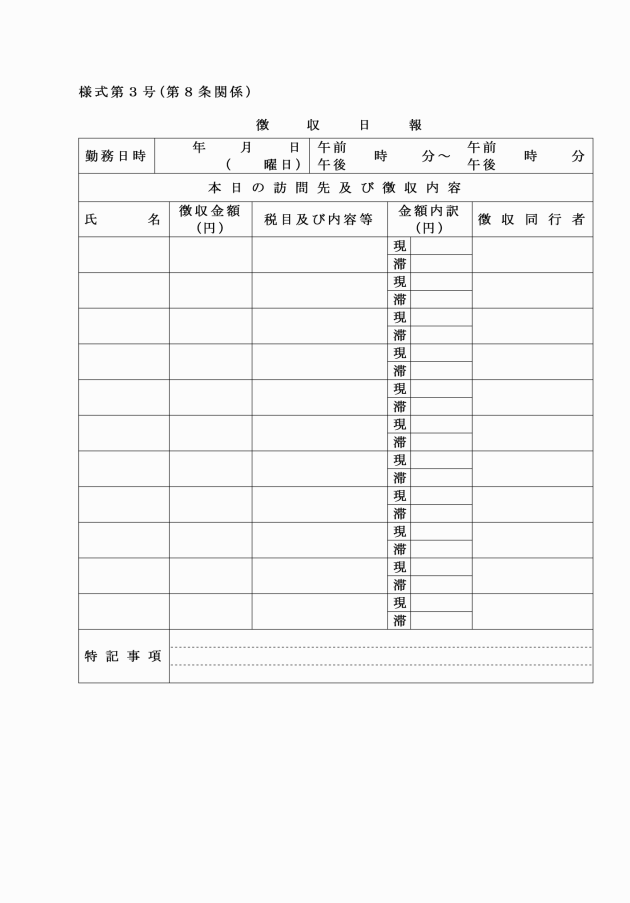

3 村税等徴収員は、自己の徴収日報(様式第3号)を整理し、担当課長に報告しなければならない。

4 徴収職員は、徴収確約の取れていない長期滞納者の訪問等の記録を整備し、関係係と連携を密にし、相互協力して徴収・滞納整理に努めなければならない。

(令7告示3・一部改正)

(徴収会議)

第9条 徴収に関する諸問題と各徴収職員間の連携・相互協力関係を密にし、滞納整理の向上を図るため、庁内に徴収会議を設置する。

2 徴収会議は徴収職員の意見を聴して、1月及び1年の徴収目標を設定し、これに伴う実績を点検及び精査して村長に報告するものとする。

3 徴収会議の庶務は、住民課において処理する。

4 徴収会議について必要な事項は別に定める。

(平26告示17・一部改正)

(不納欠損処分)

第10条 徴収職員は、調査の結果、法令等に基づく不納欠損処分の必要があると認めるときは、訪問記録等により調書を作成し、関係する証拠書類を添付して赤村財務規則(平成8年赤村規則第1号)第2条第5号に定める歳入徴収者に提出するものとする。

(その他)

第11条 この規程に関して必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月1日訓令第9号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

附則(平成18年2月21日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月11日訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日告示第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年1月21日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月14日告示第3号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示3・一部改正)

(令7告示3・全改)

(令7告示3・全改)

様式第4号 削除